松山大学法学部教授 王 原生

卒業式の日の翌日は国民の祝日「春分の日」。大学のキャンパスは、前日の賑やかさから一転し静けさに包まれていた。少し寂しさを感じていたとき、研究室のドアをノックする音が響いた。警察官になったゼミ生が、赴任前の別れの挨拶に来てくれたのだ。

あっという間だった4年間の大学生活を感慨深く振り返り、彼はこれから警察官として市民の生活を守ることへの不安と期待が入り交じった心境を語ってくれた。彼を見送ったときの、彼の45度のお辞儀とまっすぐな背中が印象に残った。たくましい後ろ姿を見送りながら、私は、新米警察官の種が土を突き破って新芽となり、やがて立派な警察官に成長していく情景を思い浮かべていた。

春分の日は、二十四節気の一つである。春分の「分」は「中分」を意味し、この日は昼と夜の長さが等しくなる「陰陽調和」を表しており、「バランス」の大切さを教えてくれる日でもある。

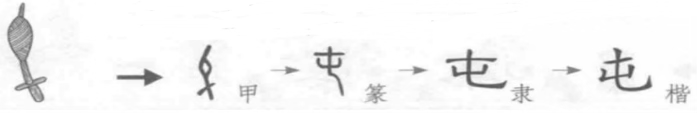

古来「春」という字の中には「屯」という字が使われていた(「春」の字源沿革は図1参照)。もともと「屯」は「春」の本字であり、甲骨文の卜辞(ぼくじ)にも、しばしば「春」の代わりに「屯」字が使われている(「屯」の字源沿革は図2参照)。「屯」は象形文字であり、甲骨文字の形は種に似て、上部に柔らかい茎、下部に細い根があり、新芽が土を突き破って成長しようと奮闘する様子を表している。

屯(ちゅん)は五経中の1つ『易経』の第3卦屯卦「![]() 」にも登場し、「物事の始まり」を象徴する卦である。屯卦の主な内容は、「成長の苦労」や「試練の乗り越え」である。この卦では、新しい物事が始まろうとするが、同時に混乱や困難も伴う状態を示唆している。卦辞(解説部分)には、忍耐と慎重な行動が求められると記されており、この困難な時期こそ焦らず準備を整え、周囲の支えを得ることが重要とされている。

」にも登場し、「物事の始まり」を象徴する卦である。屯卦の主な内容は、「成長の苦労」や「試練の乗り越え」である。この卦では、新しい物事が始まろうとするが、同時に混乱や困難も伴う状態を示唆している。卦辞(解説部分)には、忍耐と慎重な行動が求められると記されており、この困難な時期こそ焦らず準備を整え、周囲の支えを得ることが重要とされている。

春分の日は自然界における重要な転換点である。「春分」という自然現象には、物事の始まりには困難がつきものであり、その苦しみ経て、忍耐と準備を胸に刻み、バランス感覚を養い、持続可能な成長の基盤を作ることの大切さというメッセージが隠されているのだ。

卒業式の日は人生における重要な転換点である。「卒業」は終わりではなく、「春分」の到来とともに、社会人としての新しい旅の始まりを意味している。

ふと気づいた。もしかすると松山大学は、あえて春分の日の前日に卒業式を行っているのではないだろうか。自然現象としての「春分」に込められた意味を、卒業生に感じ取ってもらうために――。

「社会人としての新しい旅が始まり、不安や期待が入り混じるこの時期だからこそ、焦らず自分のペースで進んでください。そして、春分が示す『調和(バランス)』や『忍耐と準備』を胸に刻み、持続可能な成長の基盤を築いてください。社会で変化に直面したときには、焦らず、あきらめず、困難は一時的なものであり、正しい準備と忍耐があれば、必ず乗り越えられるでしょう。」

そんな大学からの最後のメッセージを春分の日に託すことで、卒業生がこれからの人生で困難に出会ったとき、春分に込められた静かな励ましに思いを巡らせ、自分自身の力で乗り越えていけるよう願っているのではないだろうか。

「図1と図2」の出典:百度百科

注)卜辞(ぼくじ)とは、甲骨文の文章のことで、占卜を行ったのちに甲骨に刻み込まれた文章である。